(转自武大新闻网)8月29日,《自然·通讯》(Nature Communications)在线发表了武汉大学物理科学与技术学院教授王植平课题组在钙钛矿太阳能电池领域最新研究成果。该工作解决了锡铅混合钙钛矿电池领域中高质量微米级厚膜制备困难以及Sn偏析严重的关键技术难题,器件效率和稳定性均达到国际一流水平,为钙钛矿电池的产业化进程提供了重要的理论基础和技术支持。

论文题为“Solvent engineering enables tin-lead

perovskite films with long carrier diffusion lengths and reduced tin

segregation”

(《溶剂工程实现具有长载流子扩散长度的锡铅混合钙钛矿并抑制锡偏析》)。物理科学与技术学院博士后研究员李升为第一作者,王植平为通讯作者。物理科学与技术学院教授林乾乾、袁声军和博士后研究员杨晓添为论文共同作者,武汉大学为唯一通讯单位。

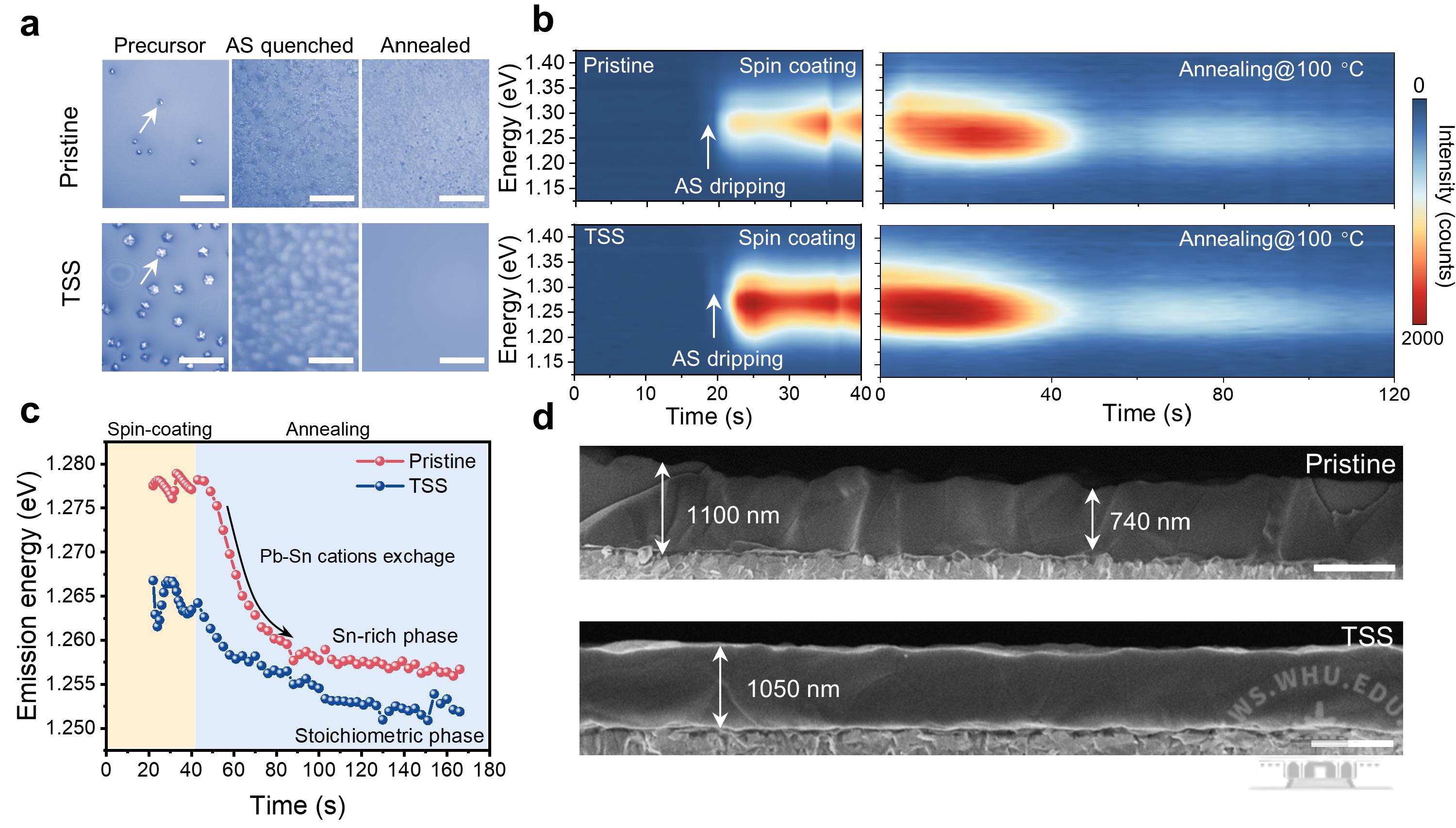

全钙钛矿叠层太阳能电池在实现低度电成本方面具有巨大潜力,但其性能仍受限于窄带隙锡铅(Sn-Pb)子电池中近红外光子吸收不足的问题。微米级厚度的Sn-Pb层对最大化吸收至关重要,但高浓度前驱体溶液常导致不均匀结晶、化学计量失衡和载流子扩散长度受限。研究发现,这些问题的根源在于传统二甲基甲酰胺(DMF)/二甲基亚砜(DMSO)二元溶剂体系在高浓度下对碘化亚锡(SnI₂)的配位不足,导致富锡胶粒形成,进而在最终薄膜中引发有害的富锡相。研究人员开发了一种三元溶剂体系(TSS),能选择性配位SnI₂,在前驱体溶液中抑制富锡胶粒的形成,从而制备出化学计量均匀、厚度达微米级的Sn-Pb薄膜,其载流子扩散长度可达~11μm。优化后的Sn-Pb吸收层在单结电池中效率达24.2%,在叠层器件中达29.3%,并显著提升了长期工作稳定性。

该工作得到国家自然科学基金(No.52473322)和国家重点研发计划项目(No. 2022YFA1404900)的资助。SEM和XPS测试获武汉大学科研公共服务条件平台的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63532-w

2025.09.06

2025.09.06

2025.09.06

2025.09.06

2025.09.05

2025.09.05

2025.09.05

2025.09.05

2025.09.06

2025.09.06

2025.09.06

2025.09.06

2025.09.05

2025.09.05

2025.09.05

2025.09.05